12 апреля – в первую очередь памятный для СССР (теперь России) и всего мира День космонавтики (отмечается с 1962 г.), также это Всемирный день авиации и космонавтики (с 1970 г.), а еще и Международный день полета человека в космос (с 2011 г.).

Но попробуем обратить наш взор на Японию, на дату 12 апреля 1955 г., и узнать, чем она так важна для космонавтики Страны восходящего солнца.

Группа AVSA и замыслы Итокава Хидэо

После окончания Второй мировой войны Штаб главнокомандующего союзными оккупационными войсками (Япония была оккупирована с сентября 1945 г. по апрель 1952 г.) полностью расформировал вооруженные силы Страны восходящего солнца. Конечно, разработки самолетов тоже оказались под запретом.

Авиатехнические специалисты, в большей или меньшей степени имевшие отношение к проектированию и производству летательных аппаратов в годы войны, были, разумеется, «отлучены» от объектов своих исследований, не знали, куда деться, и в конце концов разбрелись по смежным отраслям или перешли в более фундаментальные научные области.

28 апреля 1952 г. вступил в силу подписанный 8 сентября 1951 г. Сан-Францисский мирный договор, и Япония на бумаге стала самостоятельным и независимым государством. Тогда в мире начиналась эпоха реактивной авиации – 27 июля 1949 г. поднялся в воздух прототип первого в мире коммерческого реактивного авиалайнера DH.106 Comet («Комета»), спроектированного британской авиастроительной компанией de Havilland Aircraft, а французская SNCASE приступила к разработке пассажирского реактивного самолета Caravelle («Каравелла»).

Ушедшие в другие сферы японские авиаинженеры почувствовали возвратившийся в страну дух научной свободы и подобно лавине массово стали «вливаться» в ряды исследователей и разработчиков реактивных самолетов.

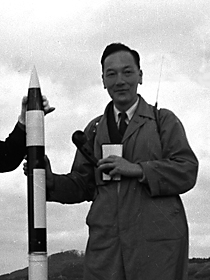

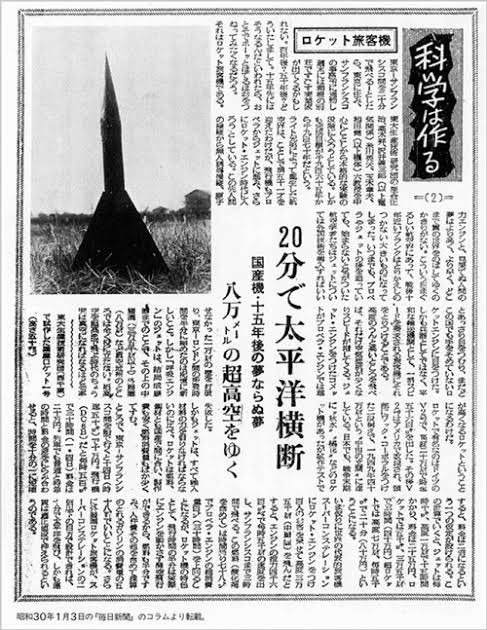

В 1953 г., пробыв около полугода в США, некто Итокава Хидэо (糸川 英夫), работавший в Институте промышленных технологий IIS (生産技術研究所, Institute of Industrial Science) при Токийском университете (東京大学 или 東大/ «Тодай»), вернулся с чужбины на родину с совершенно новыми мыслями, которые донес тогдашнему главе IIS Хосиай Масахару (星合 正治): «Америка уже вступает в ракетную эру. Давайте и мы начнем работы в этой области. В отличие от реактивных самолетов ракеты можно стабилизировать в безвоздушной среде, и они смогут летать туда-сюда в космосе»…

Сплочение единомышленников

До этого разговора, 3 октября 1953 г. по инициативе Федерации экономических организаций Японии «Кэйданрэн» (経団連) Итокава провел лекцию по ракетам и управляемым снарядам, то есть ракетному оружию. Чтеца пришли послушать представители 13 фирм-производителей, не забудем прибавить к ним шесть работников Национального агентства безопасности «Хоантё» (保安庁), и получим 40 с лишним преисполненных любопытством человек.

Хидэо пояснил, что по части разработки реактивных двигателей Япония отстает, однако если японцы займутся ракетами, то на этом поприще смогут идти в ногу с американцами, и, начав с принципов полета ракет, зачитал сложный для восприятия публики доклад об аэромеханике и управлении наведением.

После лекции Итокава обошел несколько компаний в надежде отыскать «единственную», с которой можно было бы работать по ракетам, однако безрезультатно. Даже основавший в 1935 г. компанию Panasonic (тогда как Matsushita Electric Industrial) изобретатель и предприниматель Мацусита Коносукэ (松下 幸之助), которого называли в Японии «богом управления», наотрез отказал инженеру: «Профессор Итокава. Такое дело не выгорит. На нем не заработаешь. Поговорим об этом лет через 50…».

До войны Хидэо работал в компании «Накаджима Хикоки» (中島飛行機, Nakajima Aircraft), одной из правопреемниц которой в 1950 г. стала «Фуджи Сэймицу» (富士精密, Fuji Precision Industries) – сейчас это Nissan Motor (日産自動車). Ее представитель, Тода Ясуакира (戸田 康明), как раз был на лекции…

Поэтому, откровенно говоря, единственным спасением для Итокава была «Фуджи Сэймицу», из которой в будущем путем сложных ухищрений образуется IHI Aerospace (IHIエアロスペース), разрабатывающая твердотопливные двигатели для JAXA, тот же ускоритель SRB-3 для H3 и Epsilon S.

В декабре 1953 г. прошло предварительное совещание, и 5 февраля 1954 г. в стенах Института IIS была создана группа AVSA (アビオニクス及び超音速空気力学, Avionics and Supersonic Aerodynamics) для глубокого изучения вопросов авионики и сверхзвуковой аэромеханики.

В научной группе сконцентрировалось много молодых людей из разных сфер. Их сердца пленила привлекательная концепция ракет Итокава, предлагавшего создать на замену воздушным судам будущие транспортировочные аппараты, способные летать в самых верхних слоях атмосферы со сверхзвуковой скоростью.

Рождение AVSA, которой предопределено стать стержнем, который будет постоянно двигать космонавтику Японии вперед, – отправная точка для японского ракетостроения, переполненная дуновением новой эпохи…

Миллион союзников

Таким образом, Итокава Хидэо обращается с просьбой о сотрудничестве в «Фуджи Сэймицу», к Тода Ясуакира. Последний 6 февраля 1954 г. посещает поселок Такэтоё (преф. Айти, регион Тюбу), чтобы встретиться с Мурата Цутому (村田 勉), работником корпорации «Нихон Юси» (日本油脂, Nippon Oil & Fats), которая в 2007 г. была переименована в NOF (日油), а ныне славится твердотопливными исследованиями – разрабатывает топливо для ускорителя SRB-3.

Услышав предложение Тода, господин Мурата немедля дал согласие: «Будем сотрудничать по всем направлениям!». В тот же день Цутому озвучил, что прямо сразу может предоставить в пользование профессору Итокава в качестве топлива для его ракет бездымный порох, использовавшийся для реактивных снарядов, которые могли атаковать вражеские танки и самолеты с близкого расстояния. Порох содержался в полых цилиндрических трубках, имевших форму макарон, длину 123 мм и диаметр 9.5 мм (внутренний диаметр – 2 мм).

Тода Ясуакира оценил миниатюрность картуз, но, так или иначе, решил посовещаться с Хидэо, поэтому уложил лишь несколько десяток трубок в ручной чемоданчик и вернулся в столицу.

В Токио Ясуакира демонстрирует AVSA картузы Мурата Цутому, не забыв при этом про их «взрывчатое» содержимое: «Как вам эти маленькие макароны по сравнению с масштабными стремлениями пересечения Тихого океана?!». Члены группы не знали, что и сказать на это…

Профессор нарушил молчание: «Наверное, пойдет. Можно обойтись малыми затратами и испытать много образцов. Не время придираться к размерам. Давайте как можно быстрее приступим к испытаниям». Но был человек, который возразил: «А как мы установим аппаратуру для наблюдений?!».

Итокава, как будто предчувствовавший подобное, продолжил «наседать»: «Чтобы запустить изделие на высоту 100 км, нужны различные данные. Чтобы их получить, надо запускать много раз. Если в каждом случае изготавливать громоздкий летный образец, то расходы будут только возрастать. В настоящий момент ничего не остается, как делать маленькие ракеты, чтобы они могли уместить в себе это крошечное твердое топливо».

То было молниеносное решение профессора Хидэо. Таким образом ракетные разработки в Токийском университете начались со стоимости твердого топлива 5 тысяч иен на одно изделие…

Блестящее начало

Исследовательское общество AVSA было прежде всего «обществом изучения», и вплоть по 16 апреля 1954 г. его участники собирались для совместного чтения и обсуждения специализированной литературы в так называемом формате journal club.

На этих встречах в ходе дискуссий всплыла тема «аэропаузных полетов» (aeropause flight), то есть полетов на границе космоса, где воздействие атмосферы на людей и аппараты начинает ослабевать.

Летательные аппараты могут «выжить» в стратосфере, но если в ее верхних слоях «включить» сверхзвуковую скорость, то сопротивление атмосферы не будет сопровождаться повышением температуры, а погодные условия будут благоприятствовать безопасному полету. Например, от Токио до Сан-Франциско можно добраться за 4 часа. Эта идея в мире известна как «Концепция высокоскоростных летательных аппаратов Итокава».

В 1954 г. AVSA получила на свою деятельность 600 тысяч иен и начала делать первые шаги в создании ударной трубы для экспериментов на высоких скоростях и в разработке телеметрической аппаратуры для ракет.

Кроме того, от Министерства образования, науки, спорта и культуры Японии «Монбусё» (с 2001 г. – Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий MEXT/文部科学省) группе Хидэо поступила субсидия в 400 тысяч иен на НИОКР, а Министерство внешней торговли и промышленности «Цусансё» (с 2001 г. – Министерство экономики, торговли и промышленности METI /経済産業省) выделило «Фуджи Сэймицу» 4.6 млн иен (половину суммы дали другие компании) на промышленные испытания и исследования. Суммируем и получаем 5.6 млн иен в год.

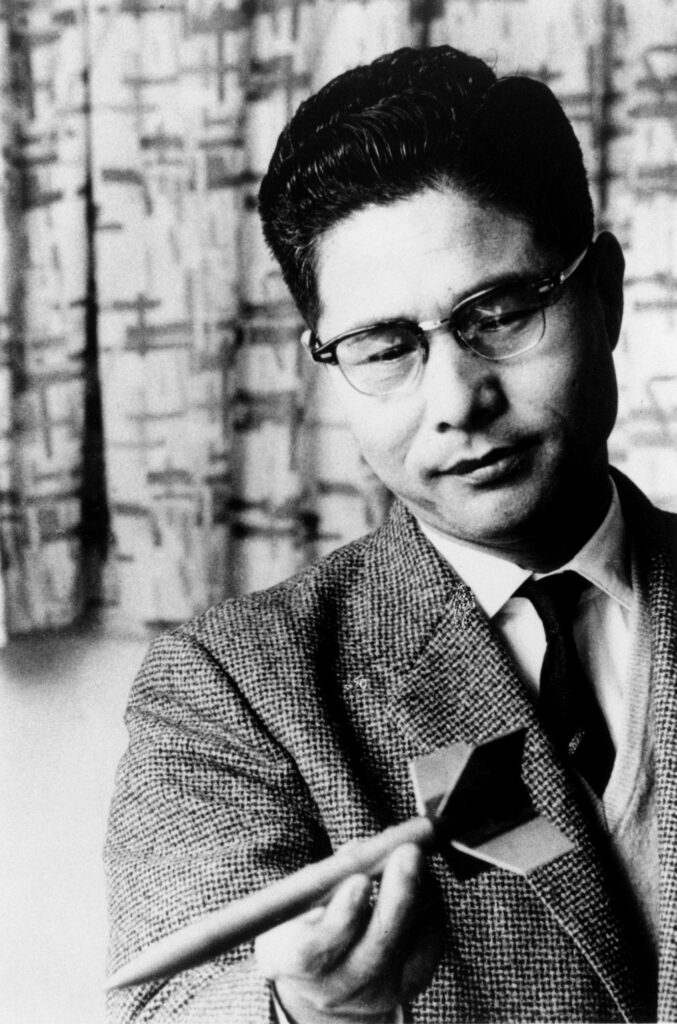

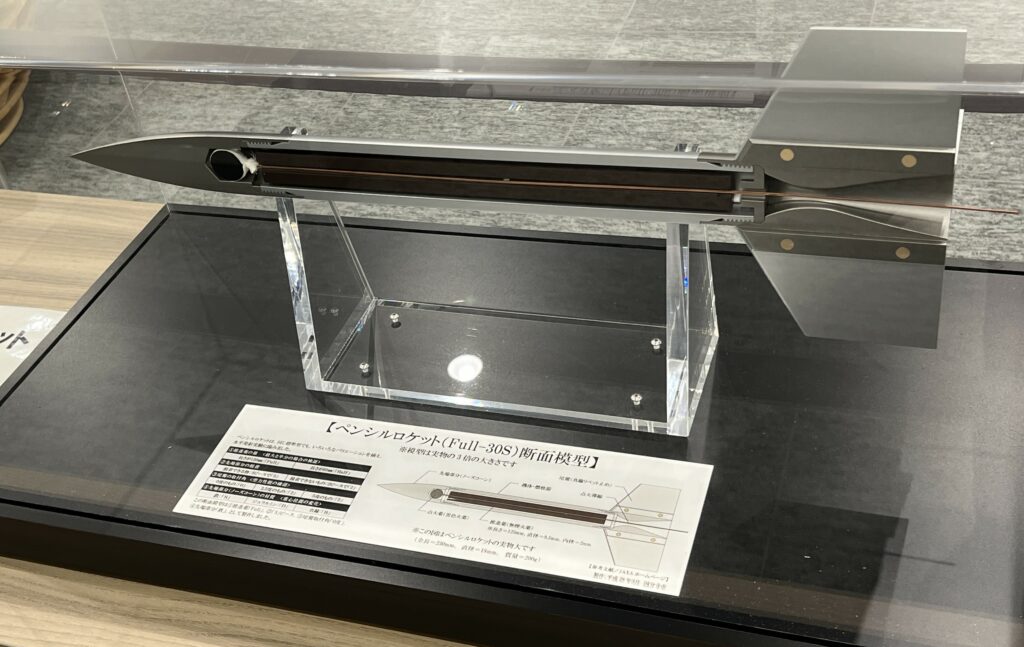

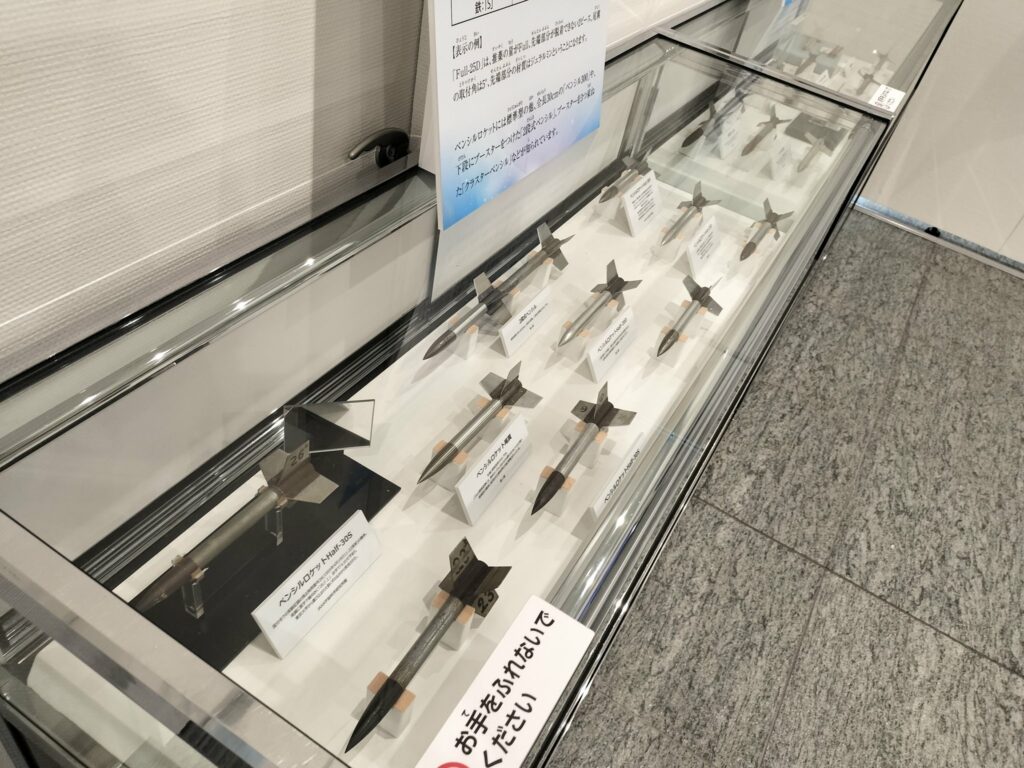

На средства было изготовлено много опытных образцов малюсеньких ракет, которые прошли огневые испытания в заводских помещениях. Эта среда и породила ракеты-«карандаши» Pencil Rocket (ペンシルロケット) диаметром 1.8 см, длиной 23 см и массой 200 г, подогнанные под размеры пороховых «макаронных» трубок, привезенных Тода Ясуакира из компании Мурата Цутому. Сейчас подумать, эти «пишущие инструменты» были бесценным плодом творения японских ученых.

В качестве топлива использовался уже упомянутый нитропорох, а именно его двухкомпонентный вариант (double base powder), включающий «основу» – нитроцеллюлозу и нитроглицерин, а также стабилизатор и отвердитель. Вся эта смесь перемешивалась до состояния рисовых лепешек «моти», последовательно сжималась и расширялась, а затем выдавливалась.

Господин Мурата владел «искусством» разработки и изготовления двухкомпонентного бездымного пороха. Дополнительно он изучил состав пороха для базук, использовавшихся в годы Корейской войны (1950-1953 гг.), однако уменьшил содержание слишком «чувствительного» перхлората калия, а в качестве антистатика добавил графит. Таким образом, в то время как порох для базуки имел янтарный оттенок, топливо для «карандашей» было черным.

Носовые обтекатели изготовили разных форм – прямые, круглые и конусообразные, испробовали варианты треугольных и прямоугольных хвостовых стабилизаторов, а также наблюдали изменения вращения в зависимости от величины угла закрутки.

На заводе «Фуджи Сэймицу» в Огикубо (Токио, район Сугинами) были построены стенды, цех оснастили измерительной аппаратурой, и продолжили испытания «огнем».

Однако, погрузившаяся в разработку «карандашей» группа AVSA не знала, какую неожиданность ей готовила судьба…

Одна газетная статья

Рим. Весна 1954 г. Впервые после окончания Второй мировой войны проводилось первое (из трех) заседание по организации в 1957–1958 годах третьего Международного геофизического года IGY (International Geophysical Year) – периода согласованных геофизических исследований, проводимых разными странами по единой программе и методике для прояснения полной картины Земли.

Его предшественниками были первый и второй Международные полярные годы IPY/International Polar Year (1882–1883, 1932–1933). Четвертый IGY был в 2007-2008 гг., а пятый запланирован на 2032-2033 гг.

Третий Международный геофизический год начинался под твердым руководством стран-победительниц, то есть Советского Союза, США и Великобритании, и на фоне инновационного прорыва, случившегося после Второй мировой.

В результате обсуждений в Риме родилось два особенных проекта. Первый из них – наблюдения в Антарктиде, а второй – изучение верхних слоев атмосферы ракетами. Америка предложила: «Если Япония изготовит наблюдательную аппаратуру, мы можем предоставить ракету, которую ею оснастим».

На организационном заседании присутствовал профессор геофизических наук Нагата Такэси (永田 武) из «Тодая», впоследствии руководивший антарктическими исследованиями в стране, и тут же отбил телеграмму физику Кая Сэйджи (茅 誠司), президенту Научного совета Японии (日本学術会議), понуждая того дать согласие. Но вопрос был отложен до возвращения Нагаты в Японию.

В то же время Окано Суми (岡野 澄), занимавший должность главы научного отдела при университетском научном управлении «Монбусё», и представлявшим правительство Японии в IGY, привлек геодезический совет для реализации плана участия в проекте.

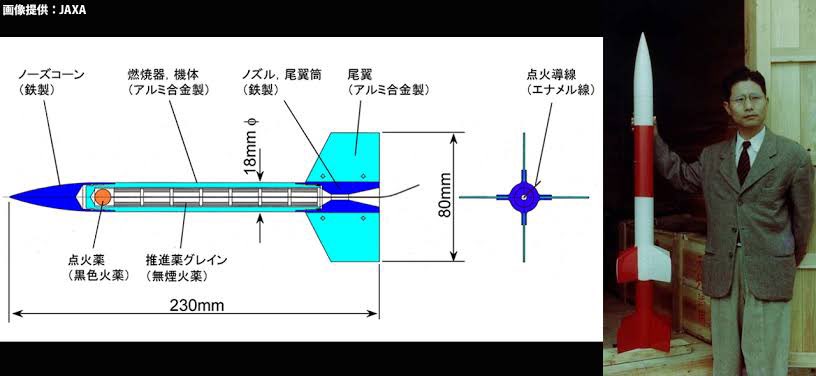

3 января 1955 г. Окано случайно прочел в Маинити Синбун (毎日新聞), в рубрике «Это создает наука», озаглавленную как «Ракетный авиалайнер» (ロケット旅客機) статью, и, сильно впечатлившись, проникся уникальной концепцией Итокавы по пересечению Тихого океана.

Он подумал, а не развить ли успехи AVSA, и не создать ли зондирующие ракеты для участия в Международном геофизическом годе, и стал «режиссером» будущих событий. Когда Итокава в очередной раз посетил «Монбусё», Окано совершенно прямо, так сказать, без обиняков спросил: «Сможет ли Япония осуществить пуск ракеты на высоту около 100 км к 1958 г.?». Ответ последовал без колебаний: «Давайте пустим!».

Совместная работа и консультации Итокава Хидэо и Нагата Такэси, окончивших одну школу, а также одно высшее учебное заведение – Токийский императорский университет (東京帝国大学), который с 1947 г. называется просто Токийским университетом, продвигались быстро и легко, и в конце концов в сентябре 1955 г. на организационном заседании в Брюсселе Япония стала ответственной за геофизические наблюдения на одном из девяти наземных пунктов в предстоящем IGY.

Эпоха «карандашей»

Повернем время вспять – и вот мы опять в начале 1955 г. Вспомним, что до января-февраля этого года планы японцев на «карандаши» ну никак не включали космические исследования, однако благодаря подготовке к третьему Международному геофизическому году, и отдельное спасибо скажем Окано Суми, у группы AVSA появился шанс проявить себя и поднять свой флаг на данном поприще.

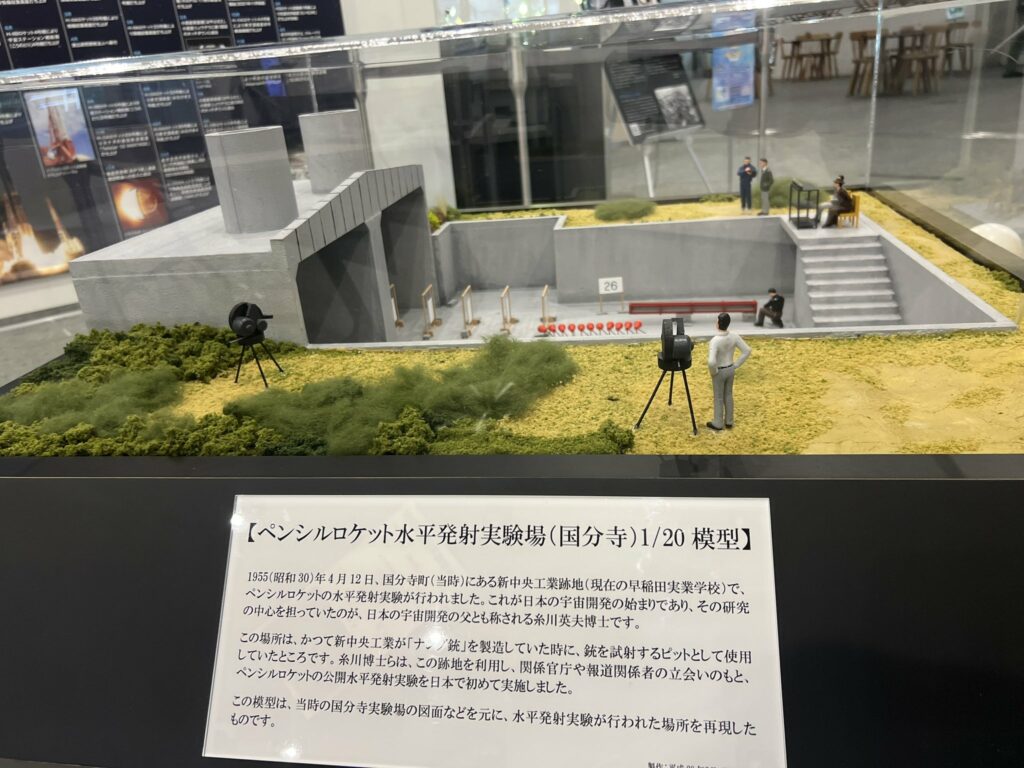

В конце февраля 1955 г. Итокава Хидэо вместе с Тода Ясуакира и молодым талантливым инженером Ёсияма Ивао (吉山 巌) посетил находящийся неподалеку от станции г. Кокубундзи (преф. Токио) заброшенный завод компании «Синтюо когё» (新中央工業). Было осмотрено стрельбище в приямке, использовавшееся для испытаний огнестрельного оружия. На этом заводе производились в том числе и пистолеты серии Нанбу (南部).

Прибывшие на экскурсию исследовали несколько бетонных сооружений, на одно из которых положил глаз Итокава. Ёсияма начал искать, где бы зарядить скоростную камеру, и к общему счастью, отыскал трехфазный 200-вольтный источник питания, однако было непонятно, жив ли тот еще…

Было решено прийти сюда еще раз, и как только троица покинула бывший полигон, взгляды экскурсантов встретились с молодыми зелеными ростками травы в окрестностях завода. По какой-то причине эта «встреча» врезалась в память Ёсиямы навсегда.

«Карандаши» города Кокубундзи

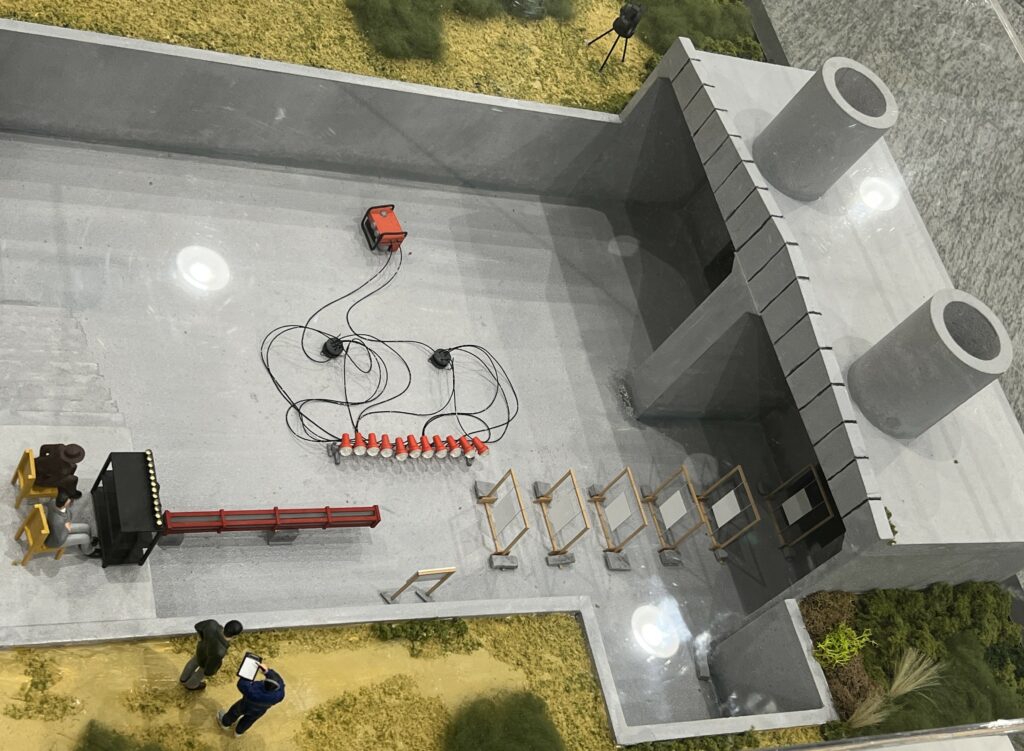

После проведения на заводе Огикубо огневых стендовых испытаний «карандашиков» под давлением 112 атмосфер и продолжительностью 63 мс, японские инженеры добились тяги в 29 кг (~284.4 Н), и наконец приступили к пробным запускам.

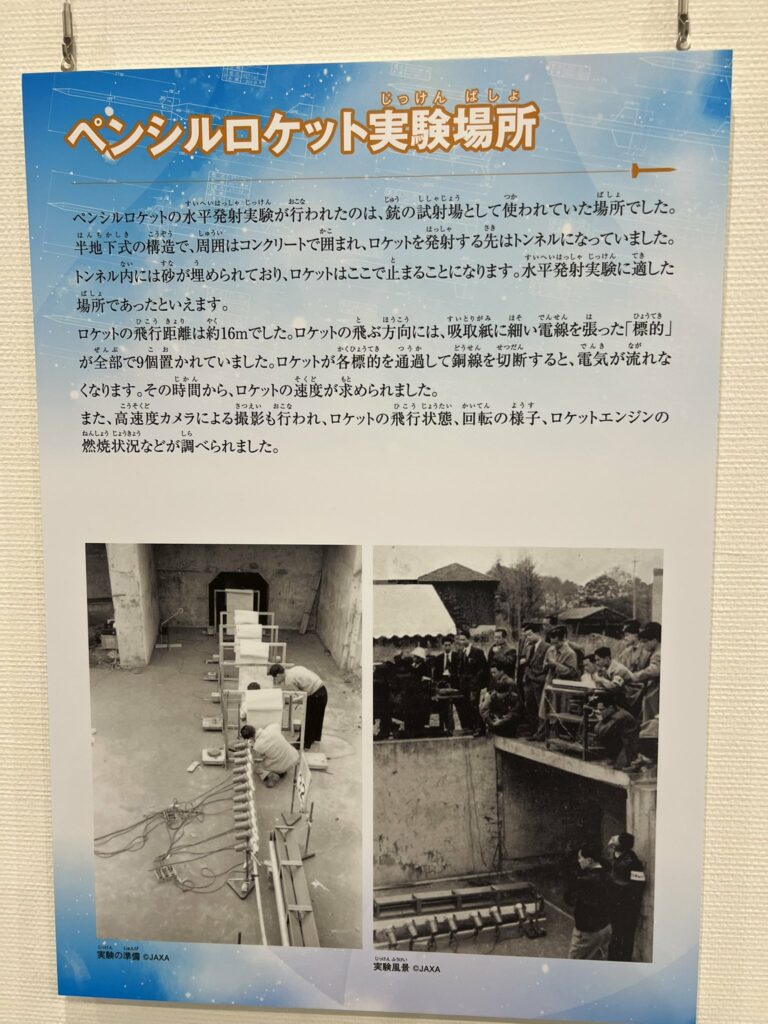

Настал день 12 апреля 1955 г… На бывшем полигоне завода в г. Кокубундзи «карандаши» впервые в Японии полетели горизонтально. Использовали тот самый полюбившийся Хидэо приямок, что-то вроде бетонного цокольного этажа. Ракеты пускали в глубь утрамбованного песком тоннеля, и по пути они должны были пронзить несколько мишеней – бумагу для сёдзи (раздвижные решетчатые двери в японских домах). По свидетельствам очевидцев, летали «испытуемые» быстро. Многие поражали цели, но некоторые падали перед «экранами», немного не дотянув до них…

Японцы даже хотели бы запускать образцы быстрее, но бывшее стрельбище закрытого завода было не тем местом… Вот он, миг не теоретического, а практического начала становления японской космонавтики!

14 апреля были организованы уже открытые испытания, на которых присутствовали представители ответственных госорганов и репортеры. Ракеты покидали пусковую установку длиной около полутора метров, и «прошивали», кто мог, 9 «бумажек».

Дальность полета «пишущих» достигала 16 м – в конце они утыкались в песчаную насыпь. При разрыве проводов на «экранах» питание терялось, и магнитоэлектрический осциллограф по времени высчитывал изменения скорости при прорыве каждой «мишени». А положение хвостового стабилизатора при прохождении бумаги помогало вычислить закрутку.

Но не только людской глаз пристально следил за происходящим – японцы прибегли к помощи скоростной камеры, фиксировавшей запуски. Исследуя записи, потом определяли ускорение, отклонения в траектории по положению ракеты и форме хвостового стабилизатора, анализировали процесс сгорания топлива, то есть в результате набрали базовые данные, обычно получаемые при настоящих летных испытаниях.

«Карандаши» пускали 12, 13, 14, 18, 19 и 23 апреля. Всего летало 29 ракет, все из коих помогли собрать ценные данные. Те ракетные образцы «зарядили» топливом массой 13 г (а какие-то и половиной – 6.5 г), добились тяги ~30 кг (~294.2 Н) и времени горения ~0.1 сек.

Угол закрутки хвостовых стабилизаторов был зафиксирован в 0°, 2.5° и 5°. При изготовлении головной части и «тела» фюзеляжа использовали сталь, латунь и дюралюминий, поэтому центр тяжести смещался вперед-назад между тремя положениями. Максимальная скорость достигалась через 5 м после «выстрела», и составляла 110-140 м/с.

Хоть это и называлось «горизонтальными пусками во рве на цокольном этаже», за бетонной «оградой» проходила (и проходит) битком набитая железнодорожная линия Тюо (中央線), и когда очередной поезд приближался, сигнальщики сверху приостанавливали отсчет секунд…

В настоящее время полигон находится на территории одного из образовательных учреждений, входящих в систему токийского Университета Васэда (早稲田大学), а именно школы Васэда Дзицугё (早稲田実業学校). Кстати, один из камней астероида Итокава, который исследовала первая «Хаябуса» (はやぶさ), назвали Кокубундзи. Также существует астероид 87271 Kokubunji, открытый в 2000 г. и получивший это название в 2015 г.

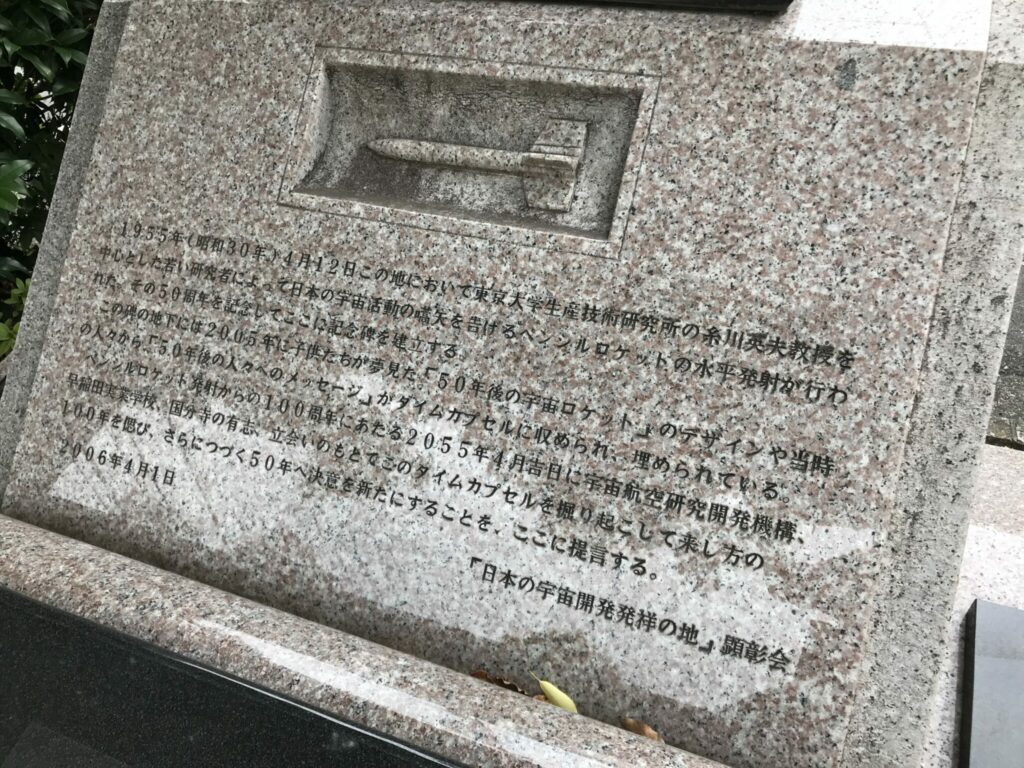

День ракет-«карандашей» ежегодно отмечается в Кокубундзи 12 апреля. В 2006 г. в городе в честь первых горизонтальных пусков «карандашей» установили памятник с капсулой потомкам, которую положено открыть в день столетия первых полетов японских ракет, а в 2015 г. – специальные тематические крышки люков. В 2025 г. еще один люк украсили подобающим образом.

12 апреля 2025 г. в городе была организована специальная выставка, где можно было посмотреть разные модели «карандашей» и почитать историю.

После Кокубундзи, в июне 1955 г. «карандаши» продолжили пускать, только с полигона Тибы. Это немного другая история…

Евгений Рыжков

Источники

https://www.ieice-hbkb.org/files/14/14gun_03hen.pdf

https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/shourei/fpis_party/year-record.html

https://www.nof.co.jp/business/explosive/explosive-product01

https://www.isas.jaxa.jp/j/japan_s_history/chapter01/01/index.shtml

https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/machi/1007398/1033376.html